今回は、私の話をしよう。

私の中から、ふつふつと湧いてくる

言葉の単語をとりとめもなく、紡いだので

文章のできは、期待しないで読んでほしい(笑)

仕事だったからといって

なぜ、書くことを10年も続けられたのか、

やめたいと思わなかったのか、と

聞かれることがある。

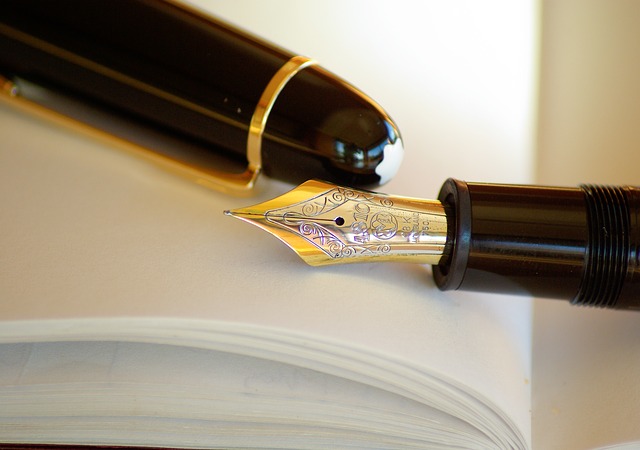

私にとって、書く(言葉)ことは

私の中で、ぷくぷくと湧いてくる

モヤのようなものを

表現するツールでしかない。

と最近、気付いた。

元来、口べたで、人見知り、赤面性で

上がり性の私は、自分の想いを口にすることが

とてつもなく苦手である。

でも、その想いはちゃんと伝えたいのだ。

で、私が知らず知らずのうちにとった手段が

「書くことだった」ようだ。

きっかけが仕事だっただけで、

うまく書こうとか、

かっこいいものをとか、

考えたことは、、、ない、

というと嘘になる(笑)

でも、すぐにどうでもよくなった。

頭の中に湧いてくる形のないモヤモヤを

言葉に置き換えるという変換作業が

とても、おもしろい。

芋づる式のように、次から次へと

新しい感情が湧いてくる。

文章を書くということは

考えやイメージ、思考性といった頭の中の

目に見えないもの(陰)を、

思念が宿る文字を使って文章という

目に見えるもの(陽)にする

ということ。

これだけで、

どれだけの感情が整理できたことか。

これだけで、

どれだけ私の探究心が満たされたことか。

これだけで、

どれだけの情報と知識をえることができたか。

これだけで、

どれだけ私の世界が広がったことか。

これだけで、

どれだけ人を知ることができただろうか。

これだけで、

どれだけ精神が研ぎすまされただろうか。

これだけで・・・。

文章が私に与えてくれたものが

どれほどだったか、計り知れない。

私を引き上げ、力になり、導き、

支え、与えてくれるもの。

これは、

文章から私へのラブレター。

そして、私から私への手紙(暗号文)。

どうやら、私の中の私は

まだまだ伝えたいことがあるようだ。

それは、

もっともっと奥深く

もっともっと大切なもののようだ。

そして、言葉にできないほど

ぼんやりとした未熟なものなのに

確かな存在感を放ち、そこにある。

その存在に私が触れたとき

また、新たな物語(文章)が

日本語という神聖な言葉で書き綴られる。

どうやら、今回は書かされたようだ(笑)

<あわせて読みたい関連記事>